Los vascos fueron los primeros en cazar ballenas para luego vender sus productos, y dominaron su comercio durante cinco siglos, cazándolas en los rincones más alejados del Atlántico Norte e incluso llegando al Atlántico Sur. El explorador francés Samuel de Champlain, al escribir sobre la caza de ballenas en Terranova, los describió como "los hombres más inteligentes en esta pesca". A principios del siglo XVII, otros países comenzaron la caza comercial de libro ballenas, asesorados por balleneros vascos "porque eran entonces los únicos que entendían la caza de ballenas" según el explorador inglés Jonas Poole. La caza de ballenas alcanzó su máximo de capturas entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Los balleneros vascos con el nombre de "ballena" se referían a la Ballena Franca del Atlántico o Ballena Vasca (Eubalaena glacialis), cuyo cuerpo flotaba después de muerta. En cambio, llamaban "trompa" al Cachalote común (Physeter macrocephalus) y "jibarte" a los rorcuales (Balaenoptera spp.). Estos últimos, dependiendo de la proporción de grasa de cada ejemplar, muchas veces se hundían una vez muertos. En el siglo XIX la Ballena Franca del Atlántico quedó casi extinta. En la fotografía la última ballena cazada en el País Vasco, de 12 metros de longitud, capturada e1 14 de mayo de 1901 en Orio, cuando cinco chalupas con 55 hombres al mando de Gregorio Manterola, Manuel Loidi, Eustaquio Atxaga, Manuel Olaizola y Cesáreo Uranga la cazaron empleando viejos arpones y dinamita, un evento reflejado en un poema popularizado por el cantautor Benito Lertxundi. En San Sebastián se fletaron trenes especiales para ir a verla.

![]()

Rafael González Echegaray en su libro "Balleneros cántabros", publicado por la Caja de Ahorros de Santander en 1978, recogió del cartulario de Santa María del Puerto de Santoña la referencia más antigua de la caza de ballenas en la costa Cantábrica, conservado en el Archivo Histórico Nacional. En el documento, del 10 de junio de 1190, Ferraro Alfonso, Señor del Puerto, ruega al Prior de Nájera, Duranio, que restituya a los clérigos del Puerto las primicias del pescado, exceptuando las de ballena, El texto traducido del latín dice así: “Yo Durannio, prior de Nájera…compadeciéndome de la penuria de los pobres clérigos de Puerto (de Santoña), restituyo las primicias del pescado a todos los clérigos, excepto las de la ballena, para que las posean para siempre con derecho hereditario”. En el año 1150 el rey Sancho el Sabio de Navarra otorgó a San Sebastián en su Fuero el privilegio de cobrar por la "carga de boquinas (barbas de ballenas) 2 denarios", confirmado más tarde por Alfonso VIII de Castilla, rey que en 1203 otorgó a Hondarribia los mismos privilegios que disfrutaba San Sebastián. En 1204 estos privilegios se extendieron a Mutriku y Getaria, y en 1210 a San Vicente de la Barquera (Cantabria). En 1220 el rey firmó un documento por el que reservaba para la Corona la primera ballena que capturaran en Getaria cada temporada. En la fotografía el esqueleto de la penúltima Ballena Franca del Atlántico cazada en la costa vasca, expuesta en el Aquarium donostiarra y capturada el 11 de febrero de 1878, cuando varios barcos partieron de Getaria y Zarautz junto con uno de Orio. La ballena fue arponeada desde una embarcación de Getaria, pero en la línea costera de Zarautz. El desacuerdo originó un pleito judicial, por lo que su cuerpo fue remolcado hasta San Sebastián, pero se pudrió antes de que hubiera una decisión al respecto.

![]()

En el siglo XI abundaban las ballenas en las costas cantábricas y la lengua asada se consideraba entonces un plato delicado. José María Unsain en "

Balleneros vascos. Imágenes y vestigios de una historia singular", publicado por el donostiarra Museo Naval/Untzi Museoa, explica que en Normandía cazaban ballenas ya en el siglo IX y que se conserva un documento fechado en 1059 por el que Baiona obtiene la concesión del privilegio de la venta de carne de ballena. Inicialmente las cazaron en las aguas costeras del Golfo de Vizcaya y hasta las costas de Irlanda y, más tarde, con el apoyo de la Corona de Castilla, fueron los primeros en hacer de la caza de ballenas una actividad organizada a gran escala y no limitada al propio espacio litoral, extendiéndola primero al resto de la costa Cantábrica. La caza de ballenas se extendió a Asturias hacia 1232 y en el mismo siglo también a Galicia, donde pagaron derechos de arrendamiento por su actividad, ya que los gallegos no cazaron ballenas hasta el siglo XVI. La temporada de caza en el Golfo de Vizcaya comenzaba en los meses de octubre y noviembre frente a la costa vasca, más tarde, en diciembre y enero se desplazaban hacia alta mar y hacia el oeste, hasta llegar a las costas de Galicia en los meses de abril y mayo.

![]()

El sello concejil de Hondarribia, del año 1297 y conservado en el parisino Museo del Louvre, es la más antigua representación de la caza de ballenas. En la fotografía se aprecia una chalupa con cuatro marineros que arponean una ballena, con la inscripción orlada "SIGILL D-FONTE ARRA BIA". Del mismo año es el sello de Bermeo, que también tiene una ballena y una chalupa. Como se aprecia en esta imagen, son dos los arpones que se lanzaban a la ballena. Uno iba unido a una cuerda muy larga atada a la chalupa y el otro con una cuerda mucho más corta y unida a una pieza de madera que hacía de boya y que impedía que la ballena se sumergiera hacia el fondo, con el riesgo que eso implicaría para la chalupa y sus tripulantes.

![]()

La Corona de Castilla respaldó la caza ballenera desde los puertos del Cantábrico y obtuvo también sus beneficios, al igual que los ayuntamientos y la Iglesia. Dotó a las villas de una serie de ordenanzas que afectaron a la actividad ballenera. En el año 1237 el rey Fernando III estableció que los balleneros de Mutriku cedieran una pieza de sus capturas a la Órden de Santiago, y en una orden real fechada en Burgos el 28 de septiembre de 1237 se lee que "de acuerdo con la costumbre, el Rey debe tener una porción de cada ballena, a lo largo de la columna vertebral, de la cabeza a la cola" como tributo de los de Zarautz y Luanco (Asturias). En la confirmación del fuero de Getaria (1255) por parte del rey Alfonso X se recuerda a los moradores de dicha villa que los beneficios obtenidos de la primera ballena de cada temporada eran para el Rey, aunque a cambio les dejaba libres del pago de aranceles en los caminos de los reinos de León y Castilla, a excepción del paso por las poblaciones de Toledo, Sevilla y Murcia. Dicha obligación y beneficios fueron confirmados por los reyes Fernando IV (1302), Alfonso XI (1319) y Pedro I (1351). En la imagen la caza de una Ballena Franca del Atlántico con su cría en la desembocadura del Urumea en un cuadro de finales del siglo XIX, según una lámina publicada en el libro de Mariano de la Paz Graells, Las ballenas en las costas oceánicas de España, editado en 1889; las ballenas según el pie de lámina son copiadas del escudo de armas de la casa consistorial de Lekeitio. ![]()

En la década de 1540, cuando los vascos españoles comenzaron a enviar expediciones de caza de ballenas a Terranova, las empresas ya no eran experimentales sino un "éxito financiero rotundo desde sus inicios". A finales de la década estaban entregando grandes cargas de aceite de ballena a Bristol, Londres y Flandes. Existía un gran mercado para "lumera", como se llamaba el aceite de ballena utilizado para la iluminación. También se utilizó "grasa de ballena" (mezclándolo con alquitrán y estopa) para calafatear barcos, así como en la industria textil. Ambroise Paré (1510-90), que visitó Bayona cuando el rey Carlos IX (1560-74) estuvo allí en 1564, dijo que usaban las barbas para "hacer farthingales [faldas de aro], corsés, mangos de cuchillos y muchas otras cosas". El Alegato de la Provincia de Guipúzcoa del año 1581 contra algunas medidas que perjudicaban su comercio constituye, en este sentido, un testimonio inequívoco: "...la dicha provinçia esta prinçipalmente fundada sobre ferrerias de labrar fierro y azero y en la navegaçion de Terranoba a pesca de bacallaos y grasas de ballena...". En 1583 el Licenciado Cristóbal López de Zandategui escribió: “...provee (Guipúzcoa) de grasa la mayor parte de España, Francia, Flandes, Inglaterra”. En la fotografía una representación de la caza de ballenas en un dintel de la calle Azara, Zarautz.

![]()

El comercio de aceite de ballena, "sain", alcanzó tal importancia económica en las villas marineras que las ballenas o escenas de su caza acabaron representadas en sus sellos y escudos de armas. De oeste a este la ballena forma parte del escudo de Castro Urdiales (Cantabria), Bermeo, Lekeitio y Ondarroa (Bizkaia), Mutriku, Getaria, Zarautz y Hondarribia (Gipuzkoa) y Hendaia, Getaria y Biarritz (País Vasco francés), pero fueron hasta 49 los puertos balleneros desde Finisterre hasta el País Vasco francés. En el año 1521 España aprobó una ley que prohibía que los franceses las cazaran frente a la costa española y en 1619 otra ley prohibió la venta de productos balleneros extranjeros en los mercados españoles. Según Nicolás de Soraluce Zubizarreta en su libro "Memoria acerca del origen y curso de las pescas y pesquerías de ballenas y de bacalaos", publicado en 1878, en el año 1625 la Compañía de Ballenas de San Sebastián contaba con una flota de 41 buques balleneros con 24 chalupas y 1.475 hombres. La principal víctima fue la Ballena Franca del Atlántico, que los vascos llamaron "sarde", cazada entre los meses de octubre y marzo, con un máximo de capturas en enero, coincidiendo con la época de los partos de las hembras. Las aguas costeras del Golfo de Vizcaya fueron zona de cría, mientras que las de alimentación se encontraban mucho más al norte, tal y como sucede en la costa norteamericana con la población superviviente de esta especie.

![]()

El soplo de las ballenas era visto por vigías contratados a tiempo completo desde torres de piedra conocidas como vigías o atalayas, situadas en promontorios costeros con vistas al puerto, donde residían durante toda la temporada de caza. Se exigía que el atalayero fuese persona de toda satisfacción. Su sueldo se abonaba en dos partes: la primera mitad al instalarse en el puesto y la segunda finalizada la temporada. Cuando el vigía avistaba el soplo de una ballena avisaba quemando un poco de paja, golpeando un tambor, tocando una campana o agitando una bandera. Entonces partían a remo las chalupas para su caza mediante arpones sujetos a estachas o cuerdas hechas con cáñamo. Javier Castro Montoya publicó en el año 2013 el artículo "

Una noticia sobre el transporte de grasa de ballena desde Mutriku a Calahorra en 1565" en el volumen 18 de la revista

Kalalorikos, donde se da noticia del hallazgo de un documento donde se concierta llevar 690 kilos de aceite o grasa de ballena (saín) hasta Calahorra para venderlos y con el importe obtenido comprar allí mismo cáñamo. Un ejemplo del reparto de los restos de las ballenas se conserva, con fecha de 1714, en la Cofradía de Mareantes de Orio: La barba se vendía y con su importe se pagaba el vino y el pan de la gente que había participado en su captura y el salario del vigía o “guarda de noche”, a razón de 4 reales de vellón por noche, y de los cortadores o troceadores a 4 reales de plata por jornada. De lo sobrante de la barba, un tercio iba para los dueños de las chalupas y el resto para sus marineros. Se conservan los restos de estas vigías o atalayas en Ulía (San Sebastián) y en Talaiamendi (Zarautz). En la fotografía la atalaya Peña del Ballenero, en Ulía.

![]()

Antxon Aguirre Sorondo ubicó las atalayas guipuzcoanas en su artículo "Atalayas balleneras en la costa de Gipuzkoa", publicado en 2012 en el volumen 7 de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. Los balleneros esperaban la señal del vigía, con sus chalupas siempre provistas de queso y vino, mantas y ropas de abrigo, además de las armas de caza. En Orio cada chalupa llevaba 80 brazas de estachas (unos 146 metros), dos arpones y tres lanzas sangraderas. Una vez cazada y ya en tierra la ballena se subastaba y se adjudicaba al mejor postor.

La tripulación de la chalupa que primero hubiera arponeado a la ballena se quedaba con la parte mayor del beneficio económico y las demás que hubieran participado en su arponeo y arrastre disfrutaban del resto. Por ejemplo, cuando cazaban una cría o "cabrote", que producía menos de 30 barricas de aceite, a la primera chalupa se le daban 3 ducados, a la segunda 2 y a las demás uno. Si la ballena producía más de 30 barricas, la proporción ascendía a 4, 3 y 2 ducados, respectivamente. Cuando cazaban a una hembra con su cría, quien la arponease primero cobraba 6 ducados. El importe de la venta se repartía entre los dueños de las chalupas y los marineros en proporción de uno a tres. El primero en arponearla se quedaba una aleta. La tripa, que era la parte de menor valor, se entregaba a la gente necesitada. En la foto

grafía Talaiamendi desde la ermita de San Telmo, Zumaia (Gipuzkoa). ![]()

En algunos archivos se recogen datos incompletos de las capturas realizadas. Por ejemplo, en Lekeitio se cazaron 68 ballenas en el período 1517-1662, en Zarautz 55 en 1637-1801, o en Getaria 18 en 1699-1789. El 22% de las 86 ballenas cazadas en Lekeitio y Getaria fueron crías. Cuando se avistaba una ballena con su cría, arponeaban primero a la cría y luego a la madre, que permanecía junto a su "cabrote". Su caza comercial en la costa vasca fue declinando y en una fecha tan temprana como 1567 se dio por finalizada, aunque se cazaron ejemplares aislados aún hasta 1688. Por ello, los balleneros vascos comenzaron a cazarlas en las costas de Cantabria, Asturias y Galicia en la primera mitad del siglo XVII, donde alquilaban las "fábricas de tierra" (estaciones balleneras) que construían las villas costeras gallegas con el único propósito de alquilárselas anualmente a los balleneros vascos. El definitivo declive de la población cantábrica superviviente se produjo en la segunda mitad del siglo XVII y su comerció cesó por completo en la costa Cantábrica y Galicia en 1722. En la fotografía lanza sangradera, arpones balleneros y pala de corte, expuestos en el Aquarium de San Sebastián. Las lanzas sangraderas también se conocían como "chavalines" y "jabalinas".

![]()

Agustín Azkarate, José Antonio Hernández y Julio Núñez en su libro

Balleneros vascos del siglo XVI. Estudio arqueológico y contexto histórico (Chateau Bay, Labrador, Canada), publicado en 1992 por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco dicen que "La caza de la Ballena Franca del Atlántico ha constituido una de las actividades productivas más importantes de las localidades pesqueras del Golfo de Vizcaya durante un período prolongado de más de medio milenio. Las propias pesquerías de Terranova (tanto de ballena como de bacalao) alcanzaron una importancia de la que no se es consciente frecuentemente. Puede servirnos como ejemplo ilustrativo de lo que decimos el dato de Anthony Parkhust, navegante inglés que, para 1578, evaluaba el número de navíos existentes en Terranova entre 350 y 380, de los que 150 eran bacaladeros franceses (vascos entre ellos), 100 españoles (vascos fundamentalmente), 50 portugueses, de 30 a 50 ingleses y de 20 a 30 balleneros vascos. Si comparamos estos datos con los 50-100 navíos que calculó Pierre Chaunu para el comercio hispanoamericano durante el decenio 1571-1580, apreciamos las dimensiones reales del fenómeno pesquero en las aguas del Atlántico Norte americano, si bien es cierto que la importancia de esta actividad no puede compararse con el papel que el oro y la plata tuvieron en la economía europea del siglo XVI. William Pitt en 1758 dijo que el bacalao era para Inglaterra como "el oro y la plata que obtenía de América".

En la fotografía una placa en Balearen kalea, en Orio.

![]()

Manuel de Terán en "La Balaena biscayensis y los balleneros españoles del Mar Cantábrico", publicado en 1949 en la Revista Estudios Geográficos, recogió la crónica islandesa según la cual en 1412 un total de 20 embarcaciones vascas equipadas para la caza de la ballena llegaron a Groenlandia y al Golfo de Grunder. Un siglo más tarde, en 1511, la reina Juana "la loca" y su padre Fernando el Católico patrocinaron un primer viaje a Terranova, aconsejando la contratación de "dos bretones o de otra nación allá ayan estado", donde ya en 1504 los bretones y normandos pescaban bacalao. Los primeros documentos que se refieren a la presencia de vascofranceses pescando bacalao en Terranova son de 1517, y de 1530 en el caso de la caza de ballenas.

Según se ha podido saber gracias a recientes investigaciones genéticas de los restos conservados en museos

, cazaron principalmente ejemplares de Ballena de Groenlandia (Balaena mysticetus), aunque también capturaron unos pocos ejemplares de Ballena Franca del Atlántico. En el

Archivo de Protocolos de Gipuzkoa en Oñati se conserva un documento fechado el 22 de abril de 1549 del fletamento en Orio del barco San Nicolás para partir a Tierra Nueva (Terranova) a la faena del "bacallao y ballena". En 1557 Felipe II arbitró una cédula que permitía acudir con sus naos a la pesquería de Terranova a los habitantes de Gipuzkoa, Bizkaia y Cantabria. En un documento de 1561 se asegura que en la villa de Orio "han tenido y tienen naos de qualquier viaje que hayan hecho a la pesquería de ballenas y azeite dellas y bacallao y merluza y otros pescado así a Tierranueva como a Galizia, Irlanda y otras partes", según explica José Antonio Azpiazu en su artículo "

Los balleneros vascos en Cantabria, Asturias y Galicia", publicado en 2000 en el volumen 3 de

Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco.

En 1578 otra nave oriotarra del mismo nombre partió a Terranova desde el puerto de Pasajes llevando una tripulación de 80 hombres entre pilotos, marinos, carpinteros, calafateros y artilleros. En la fotografía un bajorrelieve en el dintel de la puerta de una casa de Kale Nagusia de Orio (Gipuzkoa) que representa una carabela vista de perfil. La talla, preciosa y precisa, nos sitúa a finales del siglo XV o principios del XVI, y nos permite conjeturar que en esa casa debió de habitar un constructor de barcos, un capitán o, quizás, un mercader. El original de este precioso bajorrelieve se encuentra en el Museo de San Telmo de Donostia-San Sebastián. ![]()

La historiadora anglocanadiense Selma Huxley, nacida en Inglaterra en el seno de una familia de científicos e intelectuales, se casó con el arquitecto Brian Barkham, que estudió los caseríos vascos para su tesis doctoral. Quedó viuda en 1964 y llegó en un barco de carga a Bilbao desde Canadá con sus cuatro hijos, estableciéndose en Oñati en 1973, donde vivió y estudió durante 20 años los fondos del Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa y otros archivos españoles y franceses. Publicó numerosos artículos científicos y divulgativos entre los años 1973 y 1989. Gracias a ella sabemos que los balleneros vascos comenzaron a frecuentar Terranova a partir de 1530 y que el número de viajes aumentó progresivamente hasta finales de la década de 1570, llegando a transportar hasta 2.000 personas anualmente a la costa sur del Labrador. La abundancia de madera de roble y hierro había facilitado la construcción naval. La financiación de barcos a Terranova en parte procedía del capital obtenido con la producción y manufactura del hierro por parte de los dueños de ferrerías. Los barcos que empleaban tenían una eslora de más de 18 metros y se denominaban indistintamente naos o galeones, donde llevaban instrumentos para la pesca, la caza y el despiece, así como lo necesario para la elaboración de la grasa de ballena: calderas de cobre, barricas, flejes de avellanos o embudos de hierro. La grasa de ballena traída en barricas desde Terranova podían reembarcarla de inmediato con destino a Flandes o Inglaterra, o conservarla una temporada en el puerto en tinajas de barro de unos 800 litros, el equivalente a 4 barricas. En la fotografía una maqueta de la nao San Juan, hundida en Red Bay, Labrador, capaz de transportar unas 1.000 barricas de aceite de ballena. Este modelo es el resultado de años de investigación del departamento de arqueología subacuática de Parks Canada-Parcs Canada, tras la excavación llevada a cabo entre los años 1978-1992. La Factoría Marítima Vasca

Albaola está reconstruyendo la nao San Juan en Pasajes de San Pedro, un buque de 28 metros de eslora y 7,5 de manga que necesitará en su estructura la madera de 200 robles, 20 abetos, 560 metros cuadrados de paño y 6 kilómetros de sogas de cáñamo.

![]()

Según la especialista Selma Huxley, en las décadas de 1560 y 1570 llegaban de 20 a 40 naos a las estaciones balleneras de Red Bay y Chateau Bay, en la península de Labrador, donde una población de unas 2.000 personas pasaba ocho o nueve meses dedicados a cazar y procesar unas 400 ballenas cada temporada. Cada barrica tenía una capacidad regulada por ordenanza de cuatro quintales centenales, equivalente a 200 litros y su precio alcanzaba el equivalente a 5.000 euros, por lo que el valor de la carga de una nao que transportara 1.000 barricas equivalía a 5 millones de euros. Cada nao llevaba una tripulación que, además del capitán y un cura, incluía carpinteros, remeros, arponeros y toneleros. Cada tripulante guardaba en un arcón de madera su ropa y utensilios personales. El atuendo de trabajo se componía de botas fuertes y anchas, un abrigo de piel de oveja que llegaba hasta la altura de media bota, un chaquetón de cuero que superaba la cintura, un capuchón que cubría también la nuca, un gran delantal de cuero y comida que enriqueciera la monótona dieta de la travesía, basaba en pan cocido dos veces para que durara más tiempo, tocino, aceite, vinagre, sal, habas, guisantes, ajo, sardinas, bacalao, aves y cerdo salado a la ida, y al regreso, principalmente carne de ballena y bacalao. Llevaban también sidra, chacolí o vino, lo que debió contribuir a que no padecieran de escorbuto. El agua dulce se reservada para beber y cocinar. También llevaban leña para cocinar, aunque también la obtenían allí de Pícea negra (

Picea mariana). El trabajo de cazar una ballena, despiezarla y transformar su grasa en aceite les llevaba unos dos días y medio. Para llenar un barco ballenero de tamaño medio necesitaban cazar y procesar 12-20 ballenas, dependiendo del tamaño, ya que la producción de barriles de aceite variaba entre 40 en el caso de las más pequeñas y 90 en el de las más grandes. El trabajo era agotador y se desarrollaba a una temperatura media de -15º C, por lo que las congelaciones de los dedos eran comunes. La falta de higiene personal facilitaba el contagio de enfermedades. Únicamente las enfermedades graves permitían el relevo del puesto, porque las lumbalgias, los sabañones o las úlceras se consideraban dolencias comunes. La falta de alimentos y el frío fueron probablemente la causa de la mayoría de las muertes. La temporada más mortífera fue la del invierno de 1576-77, cuando murieron entre 300 y 500 balleneros vascos congelados con sus barcos atrapados entre el hielo de la banquisa. Desde entonces la mayoría de las naos balleneras regresaron antes de octubre.

![]()

La mayoría de los documentos que tratan de la caza de ballenas en Terranova se refieren a los años entre 1548 y 1588 en Red Bay o "Less Buttes", ambos nombres en referencia a los acantilados de granito rojo de la región. El primer documento que se encuentra en el Archivo de Protocolos de Gipuzkoa en Oñati corresponde al 22 de abril de 1549 y trata del fletamento del barco “San Nicolás” en Orio para partir a Tierra Nueva (Terranova) a la faena del “bacallao y ballena”. En 1578 otra nave oriotarra del mismo nombre partió a Terranova desde el puerto de Pasajes llevando una tripulación de 80 hombres entre pilotos, marinos, carpinteros, calafateros y artilleros. En 1575 el barco “San Nicolás”, del oriotarra Juanes de Urdaide, fue capturado por “franceses y luteranos” cuando estaba pescando bacalao en Terranova. Las referencias incluyen actos de piratería en la década de 1550, y en la víspera de Navidad de 1584, un testamento escrito por un moribundo vasco, Joanes de Echaniz. El último invierno en Red Bay fue el de 1603. Los viajes a Terranova resultaban, además de arriesgados, muy costosos. Una forma de financiar el flete consistía en cobrar por adelantado el género. Por ejemplo, en octubre de 1550 Juanes de Ylumbe recibió 10 ducados de manos del navarro Juanes de Alsasua como garantía de las 50 barricas de aceite de ballena que aquel entregaría “en el arenal y descargadero de Deba” a su regreso de Terranova.

![]()

Se llevaban tejas para hacer y reparar los tejados de los edificios de los poblados balleneros, arcilla "para hacer hornos en Tierranueva" y, finalmente, "clavazon para las cabañas". Tras restarle al producto de cada viaje el coste de las averías y los daños, un tercio del beneficio correspondía a la tripulación, un cuarto a los propietarios del navío y el resto a los armadores. Algunos tripulantes pedían préstamos para comprar ropa, calzado y otros enseres personales, que pagaban a la vuelta del viaje con un interés de 1/10 o 1/4. Los armadores de los barcos aseguraban el barco y la carga. La mayoría de los seguros se contrataban en Burgos, pincipal centro asegurador del norte de la Corona de Castilla, aunque a finales del siglo XVI se realizaron algunos en Bilbao y San Sebastián. Las pólizas de seguros tenían una prima del 4-5% para viajes a Labrador hasta 1565. A partir de dicha fecha las primas ascendieron hasta un 18% debido al aumento de la piratería. La demanda de naos balleneras y de las necesarias para la "Carrera de Indias" y el comercio con Europa, apoyada por incentivos de la Corona de Castilla, que promocionaron la construcción de grandes buques que pudieran emplearse en la guerra, "naos de múltiple uso", originaron un gran auge del sector de la construcción naval en Bizkaia y Gipuzkoa desde 1565 hasta 1585. En 1588 el rey Felipe II ordenó la integración de las naos balleneras vascas en la Armada Invencible que atacó a Inglaterra. Por otra parte, los reyes de la Corona de Castilla otorgaron patente de corso a numerosos capitanes y armadores vizcaínos y guipuzcoanos con la intención de interceptar los navíos balleneros de otros países, rivales en el comercio ballenero y enemigos de la Monarquía española.

En la fotografía un arpón vasco para la caza de ballenas hallado durante la excavación de la nao San Juan.![]()

La fecha de partida se situaba entre finales de abril y principios de mayo, y el retorno hacia finales de enero; "la navegación de Terranoba, desde que parte de España hasta que vuelven dura ocho o nueve meses a los mas", aunque no era raro que pasaran allí el invierno cuando no habían llenado la totalidad de las barricas. La travesía de ida duraba más de 60 días, mientras que el viaje de retorno de 30 a 40 días gracias a las corrientes y los vientos favorables. Las travesías eran muy peligrosas y además de los riesgos de naufragio por las tempestades, existía el riesgo de sufrir un ataque pirata. Los barcos balleneros llevaban unas 6 chalupas para la caza de ballenas y su arrastre hasta la estación ballenera para su despiece. Cada chalupa tenía capacidad para 7 u 8 hombres. Al regreso a las villas vascas se solían dejar en la estación ballenera, reutilizándose al año siguiente tras darles estopa y brea. En 1982 los arqueólogos encontraron un cementerio en el extremo oriental de Saddle Island, Labrador. Cuatro veranos consecutivos de excavaciones revelaron que contenía los restos de más de 60 tumbas con los esqueletos de 140 hombres adultos de entre 20 y 40 años, con la excepción de dos niños de 12 años. Una sepultura contenía los restos de una camisa de lana y un par de calzones, el primero de los cuales había sido teñido de rojo y el último de índigo. Los pantalones eran de lana gruesa y rústicamente recortada, se recogían en la cintura y se recortaban completamente en las caderas, se estrechaban hasta quedar apretados en las rodillas, sin duda calentando y confortando a sus dueños en el ambiente costero de la tundra en el que tenían que vivir y trabajar, donde la temperatura más alta, alcanzada en agosto, era de solo 10° C. Otra prenda, recuperada fuera del cementerio, fue un gorro de lana de punto blanco. E

n la fotografía una chalupa encontrada en la estación ballenera de Red Bay, en la costa de Labrador, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2013.Solo los barcos de Red Bay, Labrador, enviaron 6.000-9.000 barriles de aceite de ballena a Europa cada año durante los años de máxima explotación, mientras que otros 8.000-9.000 barriles se producían en St. Modeste, Chateau Bay y otras estaciones balleneras. Cada barco promediaba 1.000 barriles por temporada. Por lo tanto, en promedio, un mínimo de 15.000 barriles de aceite se producían cada año. Según Brad Loewen y Vicent Delmas en su artículo "

The Basques in the Gulf of St. Lawrence and adjacent shores", publicado en 2012 en la revista

Canadian Journal of Archaeology, la actividad ballenera vasca en el Golfo de San Lorenzo duró dos siglos y medio, desde 1517 hasta 1767. Los restos arqueológicos encontrados reflejan la evolución de las redes de suministro en el País Vasco: una sola red guipuzcoana dio paso a dos redes paralelas, una de Lapurdi y la otra de Bizkaia. Según algunos cálculos, en solo 50 años fueron cazadas más de 20.000 ballenas. Los vascos se relacionaron con las poblaciones locales, con las que se comunicaban gracias a un lenguaje compuesto por palabras en euskera y en la lengua autóctona, que se perpetuó hasta la salida definitiva de los balleneros vascos en el siglo XVIII. Los vascos introdujeron en España las pieles de focas que cambiaban por cuchillos y hachas a las poblaciones locales. “Los hombres salvajes que allí habitaban como bárbaros sin casas y sin vestidos de paño, sino con solos pellejos de venados, y son de dos géneros; unos se llaman esquimaos, que son inhumanos, porque suelen dar asalto a los nuestros con sus arcos y flechas y matar y comerlos. Otros se llaman montañeses o canaleses, que conversan con los nuestros y dan aviso, cuando sienten que vienen los otros malos”. En la fotografía detalle de la caza de ballenas en el dintel de la calle Azara, Zarautz.

![]()

Los islandeses solo aprovechaban las ballenas que encallaban en la costa. Entonces las remataban, se comían su carne y empleaban sus huesos en la construcción de casas. La expresión islandesa para desear buena suerte es "hvelreki", una palabra que incluye el sustantivo ballena y el verbo varar y que se puede traducir como "que una ballena vare en la costa". Durante el siglo y medio que los vascos cazaron ballenas en las costas de Islandia desarrollaron un idioma básico (un pidgin) para entenderse con la población local. Según "

Basque whaling around Iceland", la caza de ballenas por parte de los vascos comenzó alrededor de los fiordos de la península noroccidental hacia 1613. Así lo escribió Jón Guðmundsson y coincide con la anotación "Anno 1613 by de Biscayers beseylt" en un mapa de Islandia publicado en 1706 por Pieter van der Aa, como puede apreciarse en esta imagen. Después de cuatro inviernos en los que los islandeses sufrieron una gran escasez de alimentos, en la primavera de 1615 el rey danés Cristián IV proclamó que los islandeses tenían derecho a atacar a los vascos, tomar sus barcos, saquear sus posesiones y, si hacía falta, matarlos. El 19 septiembre del año 1615, tras celebrar el final de la temporada con una cena con vino tino, los integrantes de tres naos balleneras capitaneadas por Martín de Villafranca, Pedro de Aguirre y Esteban de Tellaria iniciaron su regreso a San Sebastián desde Islandia, pero naufragaron durante una tormenta que les golpeó contra icebergs cerca Reykjafjörður. De los 82 balleneros que llegaron a tierra, 13 fueron asesinados mientras pasaban la noche en una estación ballenera. El capitán donostiarra Martín de Villafranca pretendió cobrar en ovejas una deuda por una cantidad de grasa de ballena que habían dado a los islandeses anteriormente. Se lo reclamó al sacerdote Jón Grímsson, que negó la deuda. Los hombres de Villafranca lo agarraron, lo zarandearon, le colocaron una soga al cuello y amagaron con ahorcarlo, pero finalmente lo liberaron. En un juicio que se celebró el 8 de octubre por las amenazas de muerte al sacerdote, el jefe de la región de los Fiordos Occidentales, Ari Magnússon, esgrimió ante doce jueces la carta del rey danés que les permitía matar a los vascos y así lo hicieron con otros 18 en Ísafjarðardjúp. En total fueron asesinados 32 vascos, todos ellos guipuzcoanos. El resto sobrevivió y consiguió escapar en un barco pesquero inglés, pero no consta que llegaran a San Sebastián. Jón Guðmundsson justo después de los acontecimientos de 1615 escribió el ensayo "Sönn frásaga af spanskra mann skipbroti og slagi" (Una explicación verdadera de los naufragios y las muertes de los españoles) donde criticó la decisión que tomó Ari Magnússon y donde relató que fueron “mutilados, deshonrados y hundidos en el mar, como si fueran paganos de la peor especie y no pobres e inocentes cristianos...alguno mostró curiosidad por ver lo que hay dentro de un hombre”. Islandia derogó el 22 de abril de 2015 una ley que permitía matar españoles desde 1615 tras la "Matanza de los españoles" (en islandés, Spánverjavígin).

![]()

A comienzos del siglo XVIII, por el tratado de Utrecht, los balleneros españoles perdieron la posibilidad de acceder a Terranova, que quedó reservada a las naves inglesas, como el resto del Atlántico Norte. Este había correspondido en el siglo XVI a la Corona de Castilla, saliendo con ello beneficiados los balleneros vizcaínos y guipuzcoanos, y en el siglo XVII se había impuesto la hegemonía de Francia, resultando favorecidos entonces los balleneros labortanos. Posteriormente, la derrota francesa en la Guerra de los Siete Años significó la prohibición de acceder al estuario del San Lorenzo, en la costa de la península del Labrador. Respecto de la Ballena Franca del Atlántico, hay documentos sobre su caza en el área del Cabo Norte (norte de Noruega) en el siglo XVII, que disminuyó desde mediados de dicho siglo y finalizó a mediados del siglo XVIII, con un posterior y breve período de actividad ballenera entre los años 1881 y 1924 desde estaciones costeras en las Islas Británicas, cuando cazaron al menos 120 ejemplares. La última captura registrada fue una hembra con su cría en Madeira en 1967, acompañadas de un tercer individuo que escapó. La Ballena de Groenlandia fue cazada por primera vez hace al menos 2.000 años por los indígenas en el Ártico y el Subártico, que las utilizaban como alimento y para la obtención de combustible. Los autores del artículo "

Genetic analysis of 16th-century whale bones prompts a revision of the impact of Basque whaling on right and bowhead whales in the western North Atlantic", publicado en el año 2004 en el volumen 82 de la revista

Canadian Journal of Zoology explican que, aunque está muy extendida la idea de que los balleneros vascos causaron durante los siglos XVI y XVII el declive de la población de Ballena Franca del Atlántico de las costas norteamericanas, e

l análisis del ADN de los huesos de 122 ballenas procedentes de dos estaciones balleneras establecidas por los vascos en la península del Labrador determinó que eran de 120 ejemplares de Ballena de Groenlandia y de solo 2 individuos de Ballena Franca del Atlántico. En el dibujo un barco ballenero con horno para fundir grasa de ballena a bordo, de Duhamel du Monceau (1782). ![]()

Brad Loewen en su artículo "Historical Data on the Impact of 16th-Century Basque Whaling on Right and Bowhead Whales in the Western North Atlantic", publicado en el año 2009 en el volumen 26 de la revista Canadian Zooarchaeology, explica que los vascos fueron pioneros en la caza de ballenas en las aguas alrededor de Terranova, donde la iniciaron hacia el año 1530, siendo los únicos que las cazaron en el Atlántico occidental hasta 1600, donde cazaron unas 13.000 ballenas desde estaciones costeras en el sur del Labrador y el este de Québec. Su caza alcanzó el máximo en la década de 1570 y disminuyó drásticamente alrededor del año 1579. Ubicaron bastantes estaciones balleneras en el estrecho de Belle Isle debido a razones económicas, de seguridad y por la cercanía a una segunda ruta migratoria de ballenas que tenía lugar a finales de otoño. En la fotografía aérea se localiza el punto del hundimiento de la Nao San Juan.

![]()

Con un promedio de 700 toneladas, las naos o carabelas empleadas en la travesía entre los puertos vascos y Terranova y la península del Labrador eran las más grandes de la época, pero también las más lentas. Al llegar a Red Bay cada temporada reparaban las instalaciones construidas en los años anteriores. En las estaciones balleneras los restos de los hornos son las estructuras más llamativas y mejor conservadas. Tenían una altura de entre 1,2 y 1,5 metros y los construyeron de forma lineal frente a la costa. En ellos sostenían y calentaban las calderas de cobre en las que se fundía la grasa. En Red Bay emplearon al menos 20 hornos de fundición simultáneamente durante las temporadas de caza de ballenas. En la fotografía aérea, localización del punto de hundimiento de la Nao San Juan.

![]()

A partir de finales del siglo XVI las barbas comenzaron a adquirir también un gran valor. Las barbas son unas láminas córneas alargadas de forma triangular que, a centenares, penden del borde externo de los maxilares en la boca de la ballena y que le sirven para filtrar el agua de mar y retener los minúsculos organismos de los que se alimenta. El material que compone las barbas es de naturaleza flexible y muy resistente a la torsión y, cuando los plásticos y las fibras sintéticas eran desconocidos, era uno de los pocos productos naturales que reunía estas propiedades. En la fotografía una barba de Ballena Franca del Atlántico expuesta en el Aquarium de San Sebastián.

![]()

Las barbas de ballena fueron, por ello, universalmente utilizadas para la fabricación de resortes, corsés, relojes, paraguas, o cualquier otro tipo de maquinaria u objeto que precisase elementos flexibles e insensibles al desgaste, y durante varios siglos fueron un material extraordinariamente valioso. Tomé esta fotografía de un paraguas con varillas hechas con barbas de ballena en el Aquarium de San Sebastián.

"Ternua da mortu hotza

Eremu triste arrotza

Laboratzen ez den lurra

Neguan beti elurra"

La caza de ballenas en Terranova fue una empresa en la que intervenían socios inversores o prestamistas, comerciantes, seguros y mano de obra. Su comercio internacional y la especulación del precio de la barrica condujo a la sobreexplotación de la caza de ballenas. El ministro Campomanes describe la ruta que siguieron los últimos balleneros vascos: partían de San Sebastián directamente hasta Spitzbergen y desde allí, en abril o mayo, se trasladaban al estrecho de Davis para cazar Ballena de Groenlandia de la "Gran Bahía", actualmente Red Bay. En agosto navegaban hacia el este para cazar Ballena Franca del Atlántico en Islandia, subiendo hasta el paralelo 73 o 75 antes de volver. Cuando en el siglo XVII su caza en Terranova dejó de ser rentable, comenzó la búsqueda de nuevos cazaderos y es entonces cuando llegaron también hasta Brasil. En la fotografía escena tallada hace pocos años de la caza de ballenas en una puerta del Museo Oceanográfico donostiarra.

![]()

Según Antonio Meijide Pardo en su libro "Economía marítima de la Galicia cantábrica en el siglo XVIII" (1971), pocos años después del Tratado de Utrecht (1713), España comenzó a perder sus privilegios y posiciones en el negocio de la ballena y del bacalao, que comenzaron a experimentar un sensacional decaimiento a partir de 1720. Más tarde los vascos franceses aún enviaron expediciones balleneras a Terranova, a menudo con base en Louisbourg. A principios del siglo XVII naves de Inglaterra, Holanda, Francia y Dinamarca incluyeron en su tripulación balleneros vascos en sus expediciones a Spitsbergen (la mayor de las islas del archipiélago noruego de Svalbard), donde cazaron ballenas de Groenlandia. Cuando los mercaderes de San Sebastián se enteraron de esta nueva zona de caza de ballenas, decidieron expandir sus operaciones al Ártico. El 1612 un barco al mando de Juan de Erauso y pilotado por el inglés Nicholas Woodcock llegó a Spitsbergen, donde descubrieron tal abundancia de ballenas "que por un tramo de sesenta leguas a lo largo de la costa el mar se oscureció", en aguas dominadas por los ingleses. En 1613 se organizó una flota de balleneros holandeses, franceses y vascos. San Sebastián envió una docena de barcos y Saint-Jean-de-Luz tres o cuatro. Los ingleses encontraron al menos siete de los barcos de San Sebastián y se apoderaron de las barbas, el aceite de ballena y los equipos de caza. Al regreso de los barcos donostiarras los mercaderes de San Sebastián reclamaron una pérdida total de más de 200.000 ducados, amenazando con apoderarse de las propiedades de los mercaderes ingleses que residían en San Sebastián. Temiendo no solo por sus bienes, sino también por sus vidas, muchos de los comerciantes ingleses huyeron a Bilbao, mientras que otros "no se atrevieron a salir de sus casas para no ser asesinados". En la imagen el cuadro "Balleneros holandeses cerca de Spitsbergen", de Abraham Storch (1690).

En la primera década del siglo XVII la caza de ballenas llegó a la costa de Brasil, promovida por su gobierno colonial. Hasta entonces, la colonia americana importaba aceite de ballena procedente del País Vasco y Cabo Verde, pero no satisfacían la demanda de una industria azucarera colonial en expansión. Pensaron en abastecerse con la caza de las ballenas jorobadas (

Megaptera novaeangliae) y australes (

Eubalaena australis) que habitaban sus aguas costeras. Al carecer de los conocimientos técnicos para cazarlas, buscaron ayuda en el exterior. Felipe Valdés Hansen en su artículo "

Balleneros vascos en Brasil", publicado en el año 2016 en el volumen 8 de

Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, explica que en 1602 una real cédula de Felipe III, rey de España y Portugal entre los años 1598 y 1621, concedió el derecho de pesca en Brasil durante 10 años a dos armadores balleneros bilbaínos, que acompañaron a Diogo Botelho, el nuevo gobernador general de Brasil a la capital colonial de Bahía de Todos os Santos, construyendo su factoría al norte de la isla de Itaparica. Cada año los buques vascos iban de Vizcaya a Brasil a cazar ballenas, donde el aceite que producían proporcionaba a la industria azucarera el combustible y lubricante que requería. Esto terminó en 1610, cuando uno de los capitanes vascos intentó pasar madera de contrabando. Fue descubierto y encarcelado junto con su tripulación. Ese mismo año la Corona declaró monopolio real la caza de ballenas. El dibujo "Northern Whale Fishery", de Zorgdrager (1720).

![]()

Solo cuatro ballenas francas del Atlántico fueron capturadas en las costa vasca en el siglo XIX. La primera fue capturada en Hondarribia en 1805, la segunda en San Sebastián en enero de 1854 cuando entraron tres en la bahía y se cazó una cría, la tercera en Getaria-Zarautz el 11 de febrero de 1878 y la última en San Sebastián en 1893. En 1844 una ballena fue arponeada cerca de Zarautz, pero después de ser remolcada durante seis horas, la línea se rompió, y la ballena se perdió con dos arpones y tres lanzas en su cuerpo. Intentaron dar caza a otra ballena que fue vista frente a Getaria a primeras horas de la mañana del 25 de julio de 1850, pero se alejó nadando hacia el noroeste. En el siglo XIX la Ballena Franca del Atlántico quedó casi extinta. Entre los años 1960 y 1999 solo se han registrado 8 observaciones de Ballena Franca del Atlántico en la costas europeas y norteafricanas, incluyendo dos ejemplares vistos desde el cabo San Vicente en 1995. En el Mediterráneo tan solo se conocen dos varamientos ocurridos durante la segunda mitad del siglo pasado, uno en las costas de Italia y el otro en Argelia. En sus desplazamientos invernales algunos ejemplares alcanzan las Islas Canarias, donde en la primavera de 1995 se observó un ejemplar solitario a escasa distancia de la costa suroeste de Tenerife. Posteriormente se han registrado dos avistamientos más en la costa de La Gomera. Con la esperanza de encontrarlas en la costa del Sahara, varios investigadores las buscaron sin éxito en el invierno de 1996, según el artículo "

A winter cetacean survey off Southern Morocco [Sahara], with a special emphasis on Right Whales", publicado en el año 1998 en el volumen 48 de

Reports of the International Whaling Commission. En esta imagen la localización de una Ballena Franca del Atlántico observada en septiembre de 1977 por el arponero y la tripulación de uno de los barcos balleneros de IBSA.

![]()

La tradición ballenera de Galicia que tuvo su culmen en el siglo XVII, volvió a retomarse después de la II Guerra Mundial. En 1951 la coruñesa Industria Ballenera S.A. (IBSA) comenzó su actividad con dos buques. En esta época se incorporaron motores diesel en la mayoría de los barcos pesqueros, pero no en los balleneros porque en la caza de ballenas se prefería el vapor, ya que era más silencioso y eso permitía acercarse mejor a ellas. En 1955 la sociedad Massó Hermanos junto a las firmas IBSA e Hijos de J. Barreras fundaron la Factoría de Balea C.B., teniendo su planta en Punta Balea, en Cangas del Morrazo (Pontevedra), muy próxima a la factoria Massó. En los años 70 la Factoría de Balea y Massó Hermanos se fusionaron con IBSA, acumulando la familia Massó la mayoría del capital social de la empresa resultante. Cazaban rorcuales comunes y cachalotes entre abril y octubre. El 27 de abril de 1980 los barcos balleneros Ibsa I e Ibsa II sufrieron sendos atentados con explosivos mientras estaban atracados en el puerto de Marín (Pontevedra), lo que provocó el hundimiento de uno de ellos. Aunque muchos sospecharon de Greenpeace, el autor fue la organización Sea Shepherd Conservation Society, fundada por el capitán canadiense Paul Watson, uno de los cofundadores de Greenpeace, organización que abandonó tras ser expulsado en 1977 de su dirección, que en aquel momento se declaró contraria a las campañas de acción directa. En 1978 compró un buque que bautizó como Sea Sheperd. Un año antes del atentado de Marín, en 1979, embistió al ballenero Sierra en aguas portuguesas. La moratoria de la Comisión Ballenera Internacional en 1986 sobre la caza de ballenas provocó el cierre de la empresa y sus plantas. Puede verse un documental al respecto

aquí. Felipe Valdés Hansen en su artículo "

Los últimos arponeros vascos: Juan José Zubiaur y Ramón Inchausti", publicado en 2012 en el volumen 7 de

Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, recogió las semblanzas de los dos últimos arponeros vascos. Por otra parte, llama la atención que Francisco Franco mandara instalar un cañón arponero en su yate Azor para cazar ballenas. Cazaba un cachalote o dos cada año, y una vez cazados los llevaba al puerto más cercano, donde acababa descomponiéndose, hecho que llegó a generar la protesta oficial de algún ayuntamiento. Más tarde empezó a llevarlas a las factorías, donde exigía que se le pagara el beneficio obtenido por la venta del aceite. En la fotografía una Ballena Franca del Atlántico junto a un buceador.

![]()

La caza costera de la Ballena Franca del Atlántico en las colonias de América del Norte casi agotó sus poblaciones a mediados del siglo XVIII, pero continuó en alta mar en Nueva Inglaterra hasta principios del siglo XX por parte de buques balleneros franceses e ingleses. Las modernas estaciones balleneras terrestres de Noruega, Islandia, Irlanda y Escocia la capturaron desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y hasta la década de 1930 en el caso de las estaciones balleneras de EEUU. Balleneros norteamericanos cazaron 19-30 ballenas francas del Atlántico entre 1855 y 1866 y en la década de 1880 en la bahía de Cintra, situada en el Sáhara Occidental. En la fotografía una Ballena Franca del Atlántico.

![]()

Aunque no hay caracteres morfológicos que permitan distinguir con seguridad entre las tres especies de ballenas francas (

Eubalaena glacialis,

E. japonica y

E. australis), los análisis genéticos confirman que son especies distintas, según el artículo "

Nuclear markers confirm taxonomic status and relationships among hightly endangered and closely related right whale species", publicado en el año 2005 en el volumen 272 de la revista

Proceedings of the Royal Society. Las ballenas francas tienen la cabeza muy grande y carecen de aleta dorsal y de pliegues en la garganta, a diferencia de otras ballenas. Además, sus aletas son cortas y anchas. La Ballena Franja del Atlántico alcanza un máximo de 18 metros y un peso de 40 a 70 toneladas. Tiene engrosamientos o callosidades de color claro en la cabeza que varían en tamaño, grosor y posición, lo que permite su identificación individual. Las callosidades albergan crustáceos parásitos que se alimentan de su piel. Los adultos son de color negro con una mancha ventral blanca en algunos ejemplares. En esta fotografía se aprecian las b

arbas de una Ballena Franca del Atlántico mientras se alimenta.La Ballena Franca del Atlántico se alimenta de zooplancton, del que llega a ingerir más una tonelada diaria durante los meses de verano, moviéndose con la boca abierta en las zonas del Atlántico Norte donde abunda. El agua fluye a través de unas láminas córneas denominadas barbas o ballenas, empujada por la lengua, quedando dentro de su boca el zooplancton. Su dieta se compone básicamente de crustáceos copépodos, especialmente de Calanus finmarchicus, del tamaño de un grano de arroz. Obtiene su alimento entre la superficie y los 175 metros de profundidad. Se desplaza en mar abierto con una velocidad media de 3,5 km/hora. Es activa tanto de día como de noche con intervalos de unos 3 minutos en superficie e inmersiones de unos 6 minutos. Hasta un 40% de su peso llega a ser grasa. Esta grasa les sirve como reserva energética que utiliza durante los meses de invierno, cuando permanece en aguas donde su alimento está prácticamente ausente. Durante la época de reproducción las hembras emiten llamadas que atraen a los machos. Las hembras paren una sola cría cada 3-5 años cerca de las costas del sudeste de Estados Unidos entre diciembre y marzo. Las crías al nacer miden 4,5-6 metros de longitud. Para cuando las hembras lactantes migran en primavera hacia el norte suelen haber perdido la mayor parte de la grasa acumulada. En la fotografía del National Oceanolography Centre, Southampton, un ejemplar de Calanus finmarchicus.

![]()

La población del Atlántico oriental, hoy extinta, migraba en invierno hacia aguas situadas entre los archipiélagos de Azores y Madeira, el golfo de Vizcaya y las costas del noroeste de África. En verano se desplazaba hacia los mares situados en Islandia, Svalbard y las costas de Noruega. Sabemos que las ballenas estaban presentes en las costas cantábricas a lo largo del invierno porque los contratos de las compañías para la caza de ballenas se extendían desde noviembre a marzo. En la fotografía la cola de una Ballena Franca del Atlántico.

![]()

En el norte de Europa todavía se capturaron 134-137 ballenas francas del Atlántico entre 1900 y 1931, la mayor parte en las islas Hébridas y Shetland. A partir de entonces los registros en el Atlántico europeo han sido excepcionales. Parece poco probable que queden ejemplares de esa población que vivía y se reproducía en las costas europeas y norteafricanas. Es más probable que esas observaciones se deban a ejemplares llegados desde la población asentada en el Atlántico noroccidental. De hecho, se ha podido constatar que una ballena observada en Noruega era una de las identificadas por sus marcas en la costa norteamericana. En la fotografía vista frontal de la cabeza de una Ballena Franca del Atlántico.

![]()

Se estima que al menos se cazaron 5.500 ejemplares de Ballena Franca del Atlántico entre los años 1634 y 1931 en la población occidental del Océano Atlántico. EEUU cazó unos 150 ejemplares de Ballena Franca del Atlántico entre los años 1900 y 1931, cuando la Convención de Ginebra para la Regulación de la Caza de Ballenas la protegió de la caza. En el año 1980 un equipo de investigación del

Acuario de Nueva Inglaterra (en el extremo noreste de EEUU) descubrió 25 ballenas en la Bahía de Fundy. Ese mismo año comenzaron su identificación individual. En la actualidad ya suman 725 ejemplares los identificados, de los que siguen vivos menos de 500. En la fotografía una Ballena Franca del Atlántico

.![]()

En el año 2003 se estimó una población mínima de 342 individuos en base a individuos identificados en las costas de Norte América. En noviembre de 2017 se publicó el volumen 24 de

Right Whale News, donde se explica que en el año 2017 nacieron 5 crías, cuando el promedio de los últimos 10 años ha sido de 20 crías anuales. La situación es muy preocupante, ya que, además, solo se reprodujo el 7% de las hembras que podrían haberlo hecho y ninguna de las que lo hizo fue primeriza. Sus dos principales amenazas son los choques con embarcaciones y el enredo en las artes de pesca. En la fotografía el soplo característic

o en forma de V de una Ballena Franca del Atlántico. La población superviviente en el Atlántico Noroccidental ocupa en verano las aguas cercanas a Terranova, la Bahía de Fundy y el Banco de Boston, y en invierno se desplaza hacia el sur hasta alcanzar las costas de Florida, buscando aguas someras y tranquilas donde paren a sus crías y permanecen las primeras semanas tras el parto. Unos cuatro meses después inician su migración primaveral hacia el norte. Existe una gran fidelidad por las zonas de alumbramiento y se ha visto que las hembras, reconocibles por la forma característica de sus callosidades cefálicas, vuelven a las mismas zonas a parir a sus crías. Las hembras no gestantes se aparean en esas mismas zonas con los machos. Durante la época de apareamiento son frecuentes los saltos fuera del agua.

Las colisiones con buques y pequeñas embarcaciones son una grave amenaza para la Ballena Franca del Atlántico porque habita en áreas costeras de América del Norte donde es abundante el tráfico de buques de transporte marítimo, militar, así como de barcos pesqueros y de uso recreativo. Al alimentarse justo bajo la superficie del agua pasa muy desapercibida, lo que favorece los choques con el casco de las embarcaciones y sus hélices, como en el caso de esta fotografía, donde se aprecian los cortes de una hélice en una Ballena Franca del Atlántico.

![]()

El enredo en artes de pesca provoca heridas y muertes. Las ballenas muchas veces se libran del enredo con lesiones que pueden acabar por producir su muerte posterior. Cabe destacar que los aparejos de pesca enrollados alrededor de las aletas y la boca pueden ser arrastrados indefinidamente, a veces hasta que la ballena muere. La incidencia de enredos en la Ballena Franca del Atlántico es extremadamente alta y causa especial preocupación debido a la mortandad que provoca. Se han visto grandes cicatrices y heridas profundas que no llegan a cicatrizar. Además, estos enredos aumentan su estrés según los análisis de los niveles de hormonas, lo que afecta a su reproducción. En la fotografía aparejos de pesca enredados en una Ballena Franca del Atlántico.

![]()

La presencia de cicatrices en el pedúnculo caudal debidas a enredos en artes de pesca ha aumentado del 57% en el período entre los años 1959 y 1989 al 73% en 2004. El análisis de las fotografías ha revelado que algunos ejemplares sufren múltiples enredos con artes de pesca y que los jóvenes y los subadultos se enredan con mayor frecuencia que los adultos. El enganche grave, cuando el enredo puede envolver todo su cuerpo o afectar a la boca y causar heridas agudas, puede acabar causando la muerte. En la fotografía aparejos de pesca enredados en la aleta caudal de una Ballena Franca del Atlántico.

![]()

Además de las colisiones, la actividad de los barcos genera otros problemas. Las embarcaciones para la observación de ballenas provocan estrés fisiológico, desplazamientos fuera de su área habitual y cambios de comportamiento. El ruido antropogénico, incluido el de los buques, perjudica a las ballenas de múltiples maneras. Las explosiones y otras actividades que provocan ruido de alta intensidad causan problemas de audición temporales o incluso permanentes. El ruido de baja frecuencia producido por los buques enmascara los sonidos producidos por las ballenas y otros sonidos oceánicos normales. Se han documentado desplazamientos desde un área a otra para evitar el ruido antropogénico. Ejemplares de Ballena Franca del Atlántico en aguas del este de Canadá mostraron niveles elevados de metabolitos en muestras fecales que indicaban estrés crónico debido a la exposición al ruido de los barcos. Se sabe que las embarcaciones y la actividad sonora asociada a la búsqueda de petróleo y gas las exponen a niveles de ruido perjudiciales. En la fotografía una hembra de Ballena Franca del Atlántico con su cría.

![]()

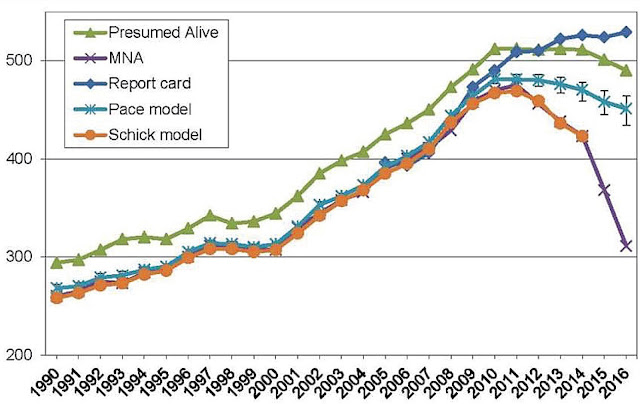

En esta gráfica se aprecia la evolución de su población en 1990-2016. El 10 de diciembre de 2017, la noticia

Endangered North Atlantic right whales are set to become extinct with just 100 breeding females remaining, officials warn, publicada en el periódico británico

Daily mail, explicaba que quedaban unas 450 ballenas, incluyendo unas 100 hembras reproductoras, y que ese año 17 murieron en Nueva Inglaterra y Canadá. Su población ha ido disminuyendo desde el año 2010 hasta 2017, más en el caso de las hembras que en el de los machos. El 3 de noviembre de 2018 se celebrará el

Right Whale Festival en la playa de Jacksonville, Florida (EEUU), con una pabellón de observación, una buena oportunidad de observar uno de los 465 ejemplares que quedan. A finales de febrero de 2018, entre otros, el periódico

The Guardian dio la noticia "

North Atlantic right whales may face extinction after no new births recorded", donde decían que durante la temporada de cría del invierno 2017-18 no se había detectado ninguna hembra con cría.